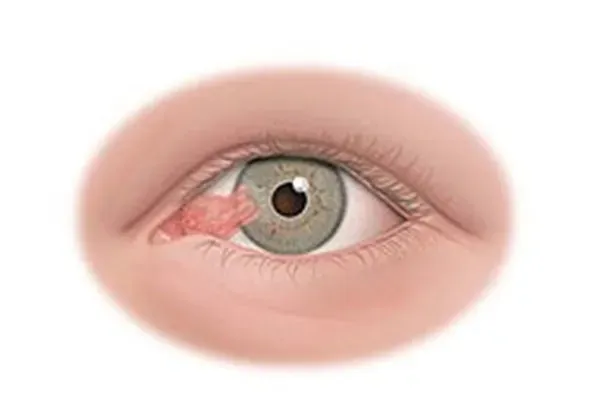

辽宁爱尔眼科医院角膜与眼表科陈铁红主任介绍,这种眼白上的 “小肉块” 在眼科很常见,它有个专业名字 ——翼状胬肉,俗称 “鱼肉”。别看它初期不起眼,放任不管可能会慢慢爬到黑眼珠上,甚至影响视力!

先搞懂:眼白上的 “鱼肉”,到底是什么?

很多人看到眼上长 “肉” 就慌了,担心是肿瘤。先别焦虑,翼状胬肉不是恶性肿瘤,而是眼表结膜组织受刺激后形成的良性纤维血管增生。

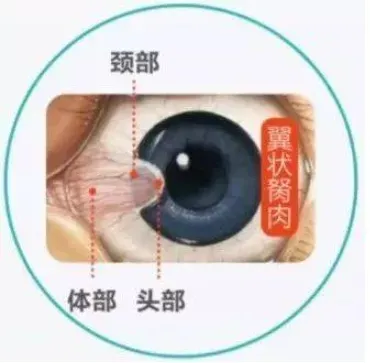

1. 看外观:一眼认出它

它通常从眼白(巩膜)的鼻侧开始长,形状像小三角形的 “小翅膀”—— 底边粘在眼白上,尖端却会慢慢往黑眼珠(角膜)的方向 “爬”。早期颜色偏红(因为有血管增生),后期可能逐渐变灰白、增厚。

2. 查感觉:不同阶段症状不一样

- 早期(静止期)

:可能没任何不舒服,顶多偶尔觉得眼干、有轻微异物感,尤其是风吹、日晒后会有点发红,休息后又会缓解,很容易被忽视。 - 中期(进展期)

:“小肉块” 开始往黑眼珠上爬,眼红、异物感会更频繁,还可能因为牵拉角膜导致散光,看东西变得模糊、重影。 - 晚期(成熟期)

:如果完全爬到瞳孔区,会直接挡住光线,视力会明显下降,甚至影响眼球转动。

为什么偏偏是你长 “鱼肉”?这 4 个诱因要避开

翼状胬肉的成因还没完全明确,但临床发现,它和长期外界刺激关系最密切,这几类人尤其要注意:

1. 紫外线 “暴晒” 是主因

这是公认的最核心诱因!长期在户外工作、生活的人,比如渔民、农民、建筑工人、快递员,或者爱户外运动却不戴墨镜的人,眼睛长期被紫外线照射,结膜组织容易受损增生。越靠近赤道、日照越强烈的地区,发病率越高。

2. 风沙、粉尘 “磨” 出来的刺激

长期处于干燥、多风沙、灰尘大的环境(比如北方秋冬、工地现场),眼睛会持续受到物理刺激,引发慢性炎症,时间长了就可能催生出胬肉。

3. 慢性眼疾没管好

如果本身有慢性结膜炎、干眼症,眼睛长期处于充血、干涩的状态,结膜组织反复受刺激,也会增加患病风险。

4. 遗传可能 “推一把”

部分患者有家族聚集倾向,如果家里有人长过,自己也要多留意眼表变化。

长了 “鱼肉” 该怎么办?分情况处理才对

发现眼白上有 “小肉块”,别盲目滴眼药水,也别慌着手术,先找眼科医生评估阶段,再对症处理。

情况 1:早期、静止期 —— 以 “观察 + 防护” 为主

如果胬肉没爬到黑眼珠,也没有明显不适,医生通常会建议 “保守处理”,重点是减少刺激、延缓发展:

- 做好防晒!做好防晒!做好防晒!

(重要的事说三遍)出门必须戴能阻挡 99%-100% UVA 和 UVB 的太阳镜,搭配宽边帽,减少紫外线直射。 - 用人工泪液缓解不适

:如果眼干、异物感明显,选不含防腐剂的人工泪液(比如玻璃酸钠滴眼液),保持眼表湿润。 - 别乱滴 “消炎眼药水”

:如果眼红明显,可在医生指导下短期用弱效激素类或非甾体类抗炎药,但绝对不能自己长期用 —— 激素滥用可能诱发青光眼、白内障! - 定期复查

:建议每半年到一年查一次,让医生通过裂隙灯观察胬肉是否有进展。

情况 2:进展期、成熟期 —— 该手术时别拖延

如果出现以下情况,说明胬肉已经影响眼睛健康,需要手术治疗:

胬肉爬到黑眼珠上,离瞳孔越来越近; 已经出现散光、视力下降; 眼干、异物感严重,保守治疗没用; 影响眼球转动,出现复视; 眼红、增生明显,影响外观。

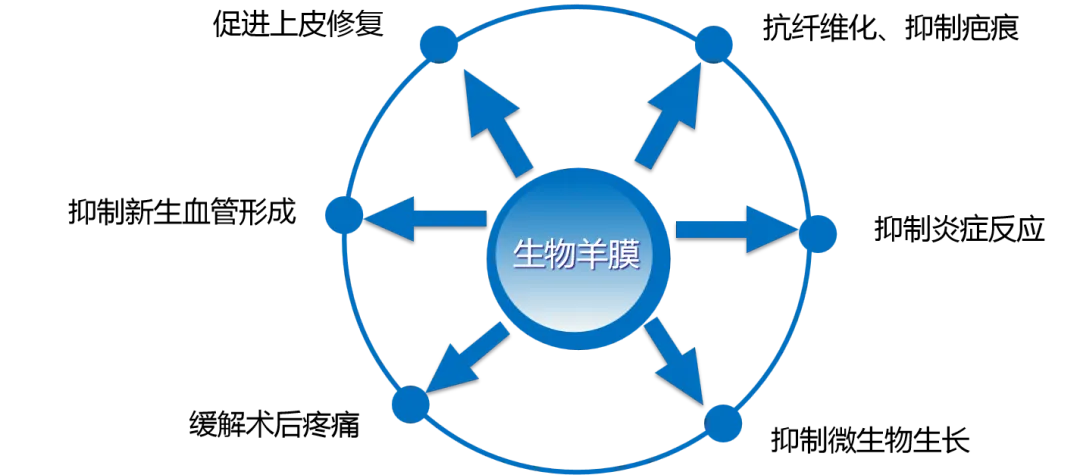

划重点:现在的手术早不是 “简单切肉” 了!

过去单纯切除胬肉,复发率高达 50% 以上;现在主流的是胬肉切除 + 自体结膜移植 / 羊膜移植—— 切除胬肉后,取一小块自己眼白上的健康结膜(或医用羊膜)覆盖在缺损处,能大大降低复发率(降至 10% 以下),术后恢复也更快。

手术属于眼表小手术,一般在局部麻醉下进行,当天就能回家,术后遵医嘱滴眼药水、复查即可。

这些误区别踩!很多人都中招了

误区 1:“反正不疼不痒,不管也没事”

错!胬肉一旦开始生长,不会自己消退,只会慢慢往黑眼珠爬,等挡住瞳孔再手术,视力也可能无法完全恢复。

误区 2:“滴点眼药水就能把胬肉‘消掉’”

错!目前没有任何眼药水能让已经长出来的胬肉消退,眼药水只能缓解不适、控制炎症,别被偏方或虚假广告忽悠。

误区 3:“手术会留疤,不如不做”

错!现在的移植手术切口隐蔽,术后恢复后基本看不出痕迹,反而能改善眼红、增生的外观,更重要的是能保护视力。

陈铁红主任提醒:

眼白上的 “小肉块” 不可怕,但也不能忽视。如果发现眼表有异常增生、反复眼红,一定要及时找眼科医生明确诊断—— 毕竟除了翼状胬肉,也可能是睑裂斑、结膜囊肿等其他问题,别自己误判耽误治疗。

而预防的关键,其实就一句话:出门戴对墨镜,少让眼睛受 “委屈”。毕竟,一双清澈的眼睛,才是最好的 “颜值加分项” 呀~